北海道でのエゾシカの増加

北海道ではエゾシカの個体数が増加して深刻な問題となっている。1997年にはエゾシカによる被害額は全道で46億円に達した。そのうち林業被害は1%程度にすぎず,ほとんどは牧草などに対する農業被害である。この問題に対処するため,1997年には道東地域エゾシカ保護管理計画が策定され,次いで2000年にはエゾシカ保護管理計画(第1期)がスタートした。2008年には計画は第3期に入り,エゾシカ管理は新たな段階を迎えている。

昆虫の場合は,個体数が増えすぎると増加に制御がかかることによって個体数レベルが頭打ちになる。これに対して,エゾシカの場合にはそのような制御がほとんど見られない。制御がかからない状態というのは,もはや本来の自然状態ではない。なぜ,このような「不自然」な状態が生じたのかは不明だが,なんらかの人為的な環境改変によって発生した可能性が高い。人間が,広大な農耕地などの異常な植生を作り出し,本来はあり得ない状況を作り出したことが関係しているかもしれない。また,捕食者であるオオカミを人間の勝手な都合で絶滅させたことも多少は関係しているかもしれない。いずれにせよ,もはや自然状態ではないのであるから,そのまま放っておくのは「自然」ではない。ある意味では残念なことであるが,人間がエゾシカを殺すことにより,人為的に個体数を管理してやるしかない状況である。

個体数指数の推定

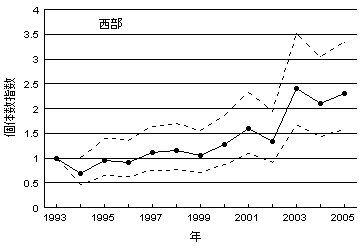

そこで「では,何頭を殺せばよいのか?」という問題になる。この問に答えを出すためには, まずエゾシカの個体数を推定しなければならない。北海道では,1993年に個体数調査が始まったことから, 1993年の個体数を基準とした個体数指数によって個体数の増減を示すことにしている。 図1はライトセンサスの結果から一般化線形混合モデルを用いて推定した個体数指数である。 ライトセンサスは毎年10月から11月に行われている。日没後に車で調査ルートを進みながらサーチライトで周囲を照らし, 闇に光った目の数から個体をカウントする方法である。

個体数の推定

個体数指数は相対的な個体数しか示さないため,そのままでは「何頭を殺すべきか」という問に対する答えを与えてくれない。 なんらかの方法で個体数自体を推定する必要がある。 ここでは harvest based estimation という手法を適用した。いままで過去の各年に何頭のエゾシカを殺したかについてのデータが 蓄積されている。このデータと個体数指数の変動から個体数を推定するという手法である。 たとえば,2万頭を捕殺したとき,もし総個体数が2万頭よりも非常に多ければ,この捕殺はエゾシカの個体数指数の増加には 何も影響しないはずである。しかし,もし総個体数があまり多くなければ,この2万頭の捕殺によって個体数指数の増加は鈍くなる はずである。 つまり,過去の捕殺に対して個体数指数がどのように影響を受けてきたかを計算することによって 絶対的な個体数を推定することができる。こうした推定手法がいわゆる harvest based estimation である。ただし, ここで一つの難問がある。それは,推定された個体数指数はかなり大きな推定誤差を含んでいるという問題である。 一般的には,個体数の観測地点数を増やせば推定誤差を小さくすることができる。しかし,エゾシカの場合には, ある年にはどの地域でもエゾシカの発見率が高く,また別の年にはどの地域でも発見率が低いという現象があることから, 今の場合は観測地点数を増やしても推定誤差を小さくすることはできない。

状態空間モデルによる推定

そこで,harvest based estimation に測定誤差を明示的に組み込んで推定を行うこととした。これは「状態空間モデル」とよばれるものになる。 私らは個体数の真の値(真の状態)を観測することができない。私らが観測している個体数指数は, この真の状態から少し離れた「空間」に存在している。この状況を明示的にモデル化する。 推定値としては,最尤推定値とその標準誤差(SE)を計算するのが一般的であるが,今のような複雑な場合には,最尤推定値を計算することはできても,その標準誤差を計算するのは困難である。そのため,私らは最尤推定値とその標準誤差を推定するための近似としてベイズ推定を活用することにした。ベイズ推定法自体は19世紀から用いられてきたが, ベイズ推定の考え方には論理的に欠陥があり,Fisher は 1920年代に,そのベイズ推定に代わるものとして最尤推定の理論を構築した。 そして現在の統計理論のほとんどは,この最尤推定理論に基づいている。ここでは, あくまでも最尤推定の近似として一定の制約のもとにベイズ推定を用いることにした。

図2は推定した個体数を示している。図1の個体数指数の変動と比較すると,はるかに安定した変動である。 年によってエゾシカの観測確率が大きく変動していることがわかる。個体数は東部では20万頭程度である。 エゾシカの年増加率は20%程度であるから,1年に4万頭以上を殺さないと増加を食い止めることができないことがわかる。 なお,西部では東部に比べて推定値の標準誤差が大きく,推定値の信頼性に問題があるものの,個体数が指数的に増加しており, 緊急に対策が必要であることがわかる。

個体数指数のベイズ推定

個体数推定のためには,エゾシカの潜在的増加率などのパラメーターが必要である。しかし, それらのパラメーターの推定自体がまだ不確定である。個体数の推定値は個体群パラメーターの推定誤差の影響を受けやすいため, 個体数の推定値の絶対的な値については,残念ながら現時点では必ずしも十分に信頼できる値ではない。東部の個体数が約20万頭という値も十分に信頼できる値ではないため,その値の取扱には一定の注意が必要である。しかし,さらに数値的に検討を加えた結果によると, 図2に示された個体数の相対的な変化については,絶対的な個体数と比べてかなりの信頼性があるらしいことがわかってきている。捕殺すべき個体数を正確に決定するためには絶対的な総個体数を推定する必要がある。しかし,相対的な個体数すなわち個体数指数を正確に推定することができれば,その値からも捕殺すべき個体数をおおよそ決定することができる。このことから「絶対的な総個体数の代わりに個体数指数をベイズ推定により正確に推定することにより捕殺すべき個体数を決定する」という手順が現実的だとも考えられる。個体数指数に関する最新の見解については, 「エゾシカ保護管理検討会」で審議した内容をご参照いただきたい。