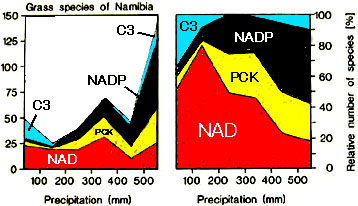

C4サブタイプと降水量precipitation

現在の各サブタイプの地理的分布を気象要因との関係で比較することによって生態的適応の一端を知ることができます。降水量が少ない地域ではNAD-ME型の草種の方がNADP-ME型の草種より優勢であることが分かってきました。右図はSchulze

et al.(1996)の南アフリカのナミビアのデータですが、この傾向はオーストラリア(Hattersley 1987)、Central Asia(Pyankov

and Mokronosov 1993),、アメリカ(Taub 2000)でもみられる傾向です。ちなみに日本の年間降水量は1800mm、世界の平均は1000mm。興味深いことに、Pyankov

and Mokronosov(1993)は塩ストレスとサブタイプとの間にも同様の傾向を見出しています。とにかくNAD-ME型はストレス耐性が高いというのです。

現在の各サブタイプの地理的分布を気象要因との関係で比較することによって生態的適応の一端を知ることができます。降水量が少ない地域ではNAD-ME型の草種の方がNADP-ME型の草種より優勢であることが分かってきました。右図はSchulze

et al.(1996)の南アフリカのナミビアのデータですが、この傾向はオーストラリア(Hattersley 1987)、Central Asia(Pyankov

and Mokronosov 1993),、アメリカ(Taub 2000)でもみられる傾向です。ちなみに日本の年間降水量は1800mm、世界の平均は1000mm。興味深いことに、Pyankov

and Mokronosov(1993)は塩ストレスとサブタイプとの間にも同様の傾向を見出しています。とにかくNAD-ME型はストレス耐性が高いというのです。

ここで、例外について触れておくと、この傾向はスゲの仲間や双子葉では見られません。というのもスゲ(Sedgeここではカヤツリグサ科)ではNAD型はEleocharisのみで存在するだけで、他はNADP-ME型であるからです(Sage

et al. 1999)。双子葉ではほとんどが乾燥した地域か塩類土壌で生育しており、一定のパターンは得られていません。

また、2000年に発表された論文(Taub 2000)にはっきり書いてしまうと「降水量とC4サブタイプの分布には関係がない」という見方をしている報告があります。というのは、NADP-ME型はキビ亜科の占有率が高く、NAD-ME型はカゼクサ亜科の占有率割合が高いので、各サブタイプの特性は結局、占有率が高い亜科の特性を示しているというのです。実際、Taubのデータでは降水量とサブタイプの相関係数より降水量と亜科との相関係数が高い。

とにかく降水量が少ない地域では「NAD-ME型の草種の方がNADP-ME型の草種より優勢である」あるいは「Chloridoideaeの方がPanicoideaeより優勢である」根本的なメカニズムは未だに知られていません。このメカニズムが分からないと上記の2つの説に決着はつかないようです。Sage et al.(2000)は量子収率と関係があるかもしれないと推測しています。私が思うには、これらのデータについて気をつけなければならないことは縦軸は植物相のパーセンテージを表しているだけで植物体の大きさや状態はどうなっているのかわからないということです。NAD-ME型は個体の草丈を低くし、細々と生きているのかもしれないし、根を伸ばして水を吸う能力が高いとか適応能力が高いのかもしれません。研究対象としては面白いと思います。が、植物の分布は降水量だけでなく光や土壌条件や風など環境が大きく関係し、植物側もトータルの生き残り能力の結果であり、多くの要因が絡んでいてきちっとした結果を出すのは難しいと思います。

引用文献

Schulze, E.-D. et al. 1996 Diversity, metabolic types and delta 13C carbon

isotope rations in the grass flora of Namibia in relation to growth form,

precipitation and habitat conditions. Oecologia 106: 352-369.

Hattersley P. W. 1987 The distribution of C3 and C4 grasses in Australia

in relation to climate. Oecologia 57: 113-128.

Pyankov, V. I. and Mokronosov, A. T. 1993 General trends in changes of

the earth's vegetation related to global warming. Russ. J. Plant Physiol.

40: 443-458.

Sage et al. 1999

Taub 2000

Sage et al. 2000